2027年男篮世界杯前景剖析,中国男篮的挑战与隐忧

**

随着2025年亚洲篮球格局的悄然变化,中国男篮的未来再度成为球迷与媒体关注的焦点,尽管距离2027年男篮世界杯尚有两年时间,但综合目前球队的阵容构建、国际竞争环境以及人才培养体系等多重因素,中国男篮的征途依然充满荆棘,前景可谓凶多吉少。

阵容新老交替的困境

中国男篮近年来始终处于新老交替的阵痛期,易建联等功勋球员逐渐退出国际舞台后,球队的核心领袖尚未明确,周琦、王哲林等中生代球员虽具备一定实力,但状态起伏不定,且在国际赛场上难以持续展现统治力,年轻球员中,如张镇麟、曾凡博等新星虽潜力可期,但大赛经验匮乏,技术细节与心理素质仍需锤炼。

更令人担忧的是,中国男篮在关键位置——尤其是后卫线上——缺乏具备国际竞争力的球员,控球后卫的组织能力、突破分球以及外线稳定性,与欧美强队相比存在明显差距,而在锋线防守与三分投射方面,球队的整体效率也未能达到世界级水准,这种结构性短板,在2023年世界杯与2024年巴黎奥运资格赛中已暴露无遗,若未能通过系统性训练与高水平比赛弥补,2027年世界杯的征程必将步履维艰。

国际篮球环境的剧变

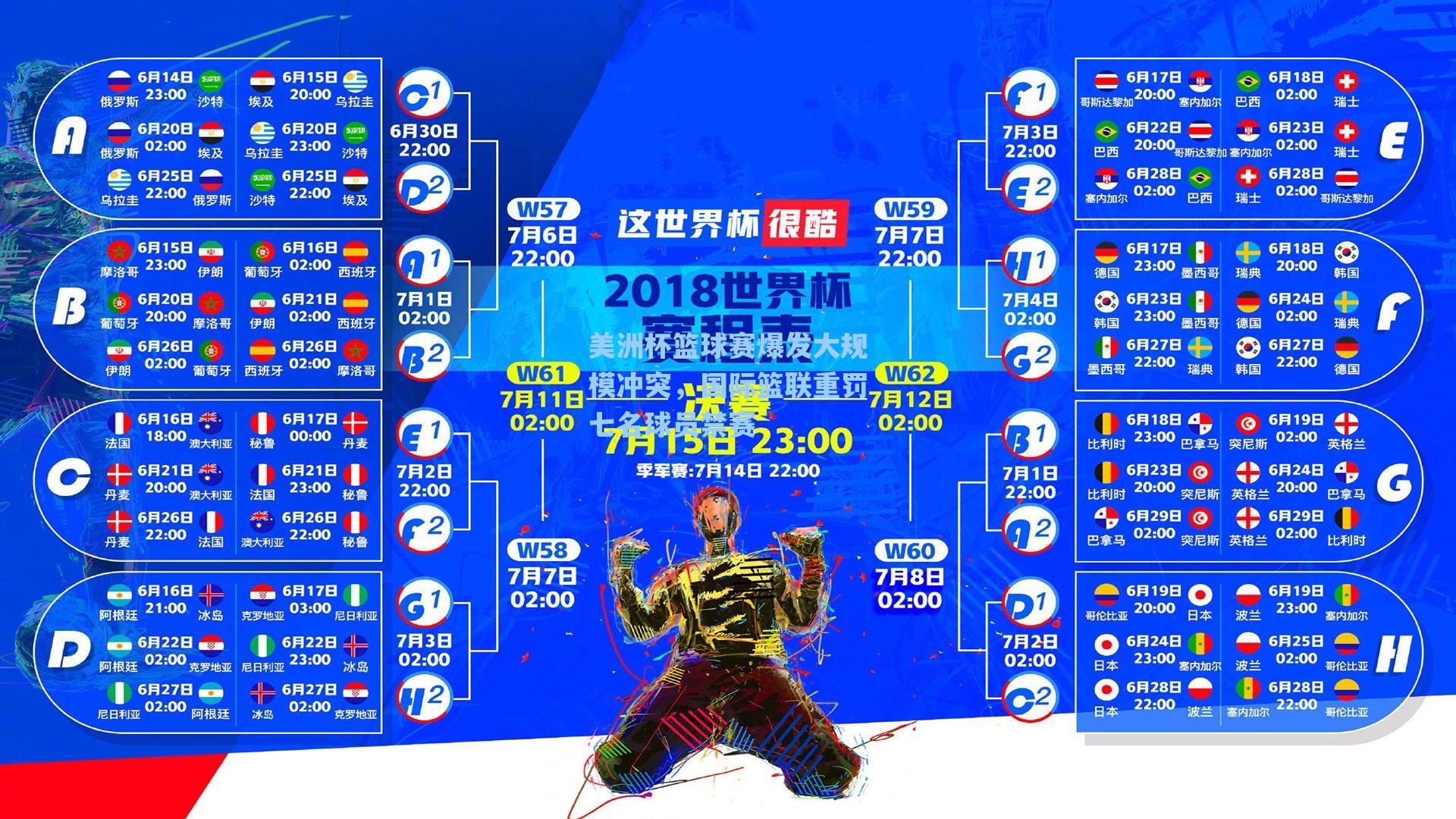

近年来,国际篮球进入高速发展期,欧美球队通过归化球员、青训体系升级以及战术创新,进一步拉大了与亚洲球队的差距,日本男篮凭借八村垒与渡边雄太等NBA球员的崛起,已在亚洲范围内形成强劲竞争力;菲律宾、黎巴嫩等球队则通过归化策略,屡次在国际赛场制造冷门。

反观中国男篮,归化球员的引入虽已提上日程,但效果尚未显现,此前引入的李凯尔(凯尔·安德森)虽能力全面,但其技术特点与球队整体风格的融合仍需时间,国际篮联(FIBA)竞赛规则的调整与世界杯名额分配制度的变革,使得亚洲球队的出线难度进一步增加,2027年世界杯,亚洲区仅有的直接晋级名额或将面临日本、菲律宾等多支球队的激烈争夺,中国男篮若未能在本土赛事中奠定优势,极有可能再度陷入资格赛的苦战。

人才培养体系的断层

中国篮球的青训体系长期以来备受诟病,CBA联赛虽商业化程度不断提升,但在青年球员培养、战术理念创新以及与国际篮球接轨方面仍存在不足,许多年轻球员在进入职业联赛后,过于依赖身体天赋,而忽视了基本功与篮球智商的打磨,校园篮球体系虽逐步完善,但与职业联赛的衔接尚未形成良性循环。

对比欧美篮球强国,中国男篮在青少年球员的海外历练方面也显滞后,尽管部分球员曾尝试通过NBA夏季联赛或欧洲联赛提升自己,但受限于语言、文化适应能力以及战术地位,真正站稳脚跟者寥寥无几,若无法打通国内外人才培养的双向通道,中国男篮的整体实力难以实现质的飞跃。

战术与心理层面的短板

现代篮球强调速度、空间与三分投射,而中国男篮在战术执行上仍略显僵化,主帅乔尔杰维奇执教期间,虽试图灌输欧洲团队篮球理念,但球员的理解与执行力有限,导致攻防两端时常脱节,未来若未能确立适合球队特点的战术体系,面对欧美球队的高强度防守与快速转换,中国男篮的进攻效率将大打折扣。

心理素质同样是制约球队发挥的关键因素,近年来,中国男篮在多场关键比赛中因心态失衡而痛失好局,例如2023年世界杯对阵波兰时的致命失误,以及亚洲杯对阵黎巴嫩时的外线失准,如何通过心理训练与大赛历练提升球员的抗压能力,将是教练组面临的长期课题。

2027年的机遇与挑战

尽管前路艰难,但中国男篮并非毫无转机,2025年亚洲杯与2026年亚运会将作为重要练兵舞台,若球队能在此期间磨合阵容、发掘新人,并逐步形成稳定的战术风格,或能为2027年世界杯积蓄力量,CBA联赛的外援政策调整与基层教练员培训计划的推进,也可能为人才培养注入新的活力。

机遇往往与挑战并存,2027年世界杯的举办地尚未确定,但若中国男篮未能通过亚洲区预选赛,将再度错失与世界强队交锋的机会,长期缺席国际顶级赛事,不仅会加剧球员的经验匮乏,更可能导致篮球市场关注度下滑,进而影响青少年参与篮球运动的热情。

综合来看,2027年对中国男篮而言,注定是一场充满未知的远征,阵容结构的失衡、国际竞争的加剧、人才培养的断层以及战术心理的短板,如同多重枷锁,束缚着球队前行的脚步,若不能从青训、联赛、归化与国际化等多维度实现突破,中国男篮的复兴之路仍将漫长而坎坷,唯有正视困境,锐意改革,方能在未来的国际赛场上重新赢得尊重。